Bei einer Nierenschwäche (Niereninsuffizienz) können die Nieren ihrer Filterfunktion nicht mehr ausreichend nachkommen. Dies führt zu einem Anstieg der harnpflichtigen Substanzen im Blut (Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin u. ä.). Die häufigste Ursache für eine chronische Niereninsuffizienz in den westlichen Ländern ist Diabetes in Kombination mit Bluthochdruck. Verschiedene Faktoren können zu einer akuten Beeinträchtigung der Nieren führen.

Zusammenfassung

- Eine unzureichende Nierenfunktion wird auch als Niereninsuffizienz, der Verlust der Nierenfunktion auch als Nierenversagen bezeichnet.

- Eine Erkrankung der Nieren kann durch Blutabnahme, Untersuchung des Urins und Ultraschall-Untersuchung festgestellt werden.

- Die Symptome sind je nach vorliegendem Fall unterschiedlich.

- Welche Therapieform zum Einsatz kommt, hängt stark von der jeweiligen Ursache der Nierenschwäche ab.

Niereninsuffizienz im Überblick

| Art | Störung der Nierenfunktion |

|---|---|

| Ursachen | u.a. Bluthochdruck, Diabetes, Autoimmunerkrankungen, genetische Defekte, Nierensteine oder Infektionen, toxische Störung durch Medikamente |

| Symptome | Abgeschlagenheit, verminderte Belastbarkeit, Appetitverlust, Übelkeit, Verringerung der Urinmenge, Ödeme (Wassereinlagerungen in der Lunge oder in den Beinen) |

| Diagnose | Ärztliche Untersuchung, Blutabnahme, Untersuchung des Urins, Ultraschall-Untersuchung der Nieren |

| Therapie | Je nach Fall – Verbesserung der Einstellung des Blutdrucks bzw. des Blutzuckers, Prognose-verbessernde Medikamente, immunsuppressive Medikamente, Dialyse, Transplantation |

Laut den Informationen der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie liegen keine genauen Zahlen vor. Schätzungen gehen davon aus, dass in Österreich zumindest 200.000 (bis zu 900.000 Menschen) eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Mehr als 5.000 Menschen sind auf künstliche Blutwäsche (Dialyse) bzw. Bauchdialyse angewiesen, über 4.500 Menschen haben ein Nierentransplantat.

Grundsätzlich kann eine Nierenerkrankung in jedem Alter auftreten. Schädigungen der Nieren kommen jedoch bei älteren Menschen häufiger vor als bei jüngeren.

Vielerlei Ursachen können zu einer langsam fortschreitenden chronischen Niereninsuffizienz führen. Dazu zählen:

- Bluthochdruck

- Diabetes mellitus

- Autoimmunerkrankungen oder genetische Defekte

- mechanische Faktoren wie Nierensteine oder Infektionen (etwa wiederholte Nierenbeckenentzündungen)

Die Gründe für ein akutes Nierenversagen (ANV), also den plötzlichen Verlust der Nierenfunktion teilt man ein in:

- prärenal

- renal

- postrenal

Vor der Niere (prärenal): Bei dieser Form (etwa 60 % der Fälle) verringert sich die Durchblutung der Nieren stark. Dies ist die häufigste Form des ANV und kann beispielsweise durch Kreislaufschocks, Austrocknung (Fieber, Durchfall, Erbrechen), Blutgerinnsel in den Nierengefäßen oder bestimmte Medikamente verursacht werden.

In der Niere (renal): Zu dieser Form kann es beispielsweise durch eine Beeinträchtigung der Nierenkanälchen (Tubuli), bedingt durch lang andauernden Sauerstoffmangel, kommen. Auch eine toxische Störung durch Medikamente oder Kontrastmittel sowie – allerdings selten – eine Nierenentzündung können Ursachen für ein renales ANV sein.

Nach der Niere (postrenal): Eine vergrößerte Prostata, Nierensteine, Tumoren und andere Ursachen können die ableitenden Harnwege beeinträchtigen und so zum postrenalen ANV führen.

Mehr zum Thema: Nierensteine » Wie entstehen sie?

Hinsichtlich der Symptome ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen:

- akutem Nierenversagen

- chronischer Niereninsuffizienz

Überschneidungen der Verlaufsformen sind durchaus möglich und nicht selten.

Symptome von akutem Nierenversagen:

- Verringerung der Urinmenge

- Ödemen, also Wassereinlagerungen in Beinen oder auch Lunge

- Elektrolytentgleisungen (erhöhtes Kalium, Phosphat) mit teilweise lebensbedrohlichen Herzrhytmusstörungen

Ein akutes Nierenversagen führt relativ schnell zu einer Verringerung der Urinmenge sowie zu Ödemen, also Wassereinlagerungen in Beinen oder auch Lunge. Meist merken Betroffene dies sehr rasch. Kommt es zu einem deutlichen Anschwellen der Füße innerhalb weniger Tage, sollte dies als Alarmsignal gewertet und ärztlich abgeklärt werden. Atemnot aufgrund von Wassereinlagerungen in der Lunge können ebenfalls auf ein Nierenversagen hindeuten.

Symptome einer chronischen Niereninsuffizienz sind häufig schwieriger zuzuordnen:

- Abgeschlagenheit

- verminderte Belastbarkeit

- Appetitverlust

- Übelkeit

- Juckreiz

Die Basis der Diagnose bilden grundsätzlich drei Untersuchungen, die von der Hausärzt:in ausgeführt bzw. veranlasst werden können.

- Mittels Blutabnahme werden "Nierenwerte" (Kreatinin, Harnstoff im Blut und die geschätzte Filterleistung eGFR) sowie Elektrolyte bestimmt.

- Eine Untersuchung des Urins gibt Aufschluss auf Eiweiß (Proteinurie) bzw. Blut (Hämaturie) oder Infektion im Harn.

- Ebenso erfolgt in der Regel eine Ultraschall-Untersuchung der Nieren.

Ergeben diese Untersuchungen keine Auffälligkeiten, kann eine Erkrankung der Nieren mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Ansonsten sollte rasch eine Nephrolog:in, also eine Nierenspezialist:in konsultiert werden.

Mehr zum Thema: Ultraschall-Untersuchung » Wann kommt sie zum Einsatz?

Die Wahl der geeigneten Therapie ist sehr stark abhängig von der jeweiligen Ursache der Nierenschwäche:

- Einstellung des Blutdrucks bzw. Blutzuckers: In manchen Fällen kann eine Verbesserung der Einstellung des Blutdrucks bzw. des Blutzuckers die Nierenfunktion verbessern. Eine eindeutige Diagnose kann mithilfe einer Nierenbiopsie (Gewebeentnahme) gestellt werden.

- Immunsuppressive Medikamente: Liegt allerdings eine Autoimmunerkrankung vor, wird die Ärzt:in zu immunsuppressiven Medikamenten raten, also Arzneien, die das Immunsystem drosseln. Dieser Effekt wird beispielsweise bei transplantierten Nieren genützt, um die körpereigene Abwehr gegen das "fremde" Organ zu dämpfen. Auch für manche genetisch bedingten Nierenerkrankungen (z.B. primäre Hyperoxalurie, Zystennieren..) gibt es bereits Behandlungsmöglichkeiten.

- Medikamentöse Verbesserung der Prognose der Nierenfunktion: Eine Nierenerkrankung kann sowohl lange stabil bleiben, aber ebenso progredient (fortschreitend) zum Verlust der Nierenfunktion führen. Um dies zu verhindern, gibt es sehr effiziente Möglichkeiten wie SGLT 2 Hemmer (Medikament zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2), Hemmer der lokalen Aldosteronsynthese als auch durch Ausgleichen des Säure-Basen-Haushaltes.

Bei einem kompletten Versagen der Nierenfunktion:

- Dialyse: Bei einem kompletten Versagen der Nierenfunktion ist eine künstliche Entfernung der Giftstoffe (Dialyse) erforderlich. Dabei wird zwischen Hämodialyse und Peritonealdialyse unterschieden. In Österreich wird häufiger die Hämodialyse angewendet, bei der das Blut außerhalb des Körpers durch eine Dialysemaschine gefiltert wird. Bei der Peritonealdialyse hingegen dient das Bauchfell als körpereigener Filter.

- Nierentransplantation: Die Therapie der ersten Wahl bei geeigneten Patient:innen stellt der Organersatz über Lebendspende oder Leichenspende (= Nierentransplantation) dar. Der Organmangel bedingt allerdings durchaus längere Wartezeiten und es ist eine lebenslange Immunsuppression nötig.

Wie bei vielen anderen Erkrankungen auch ist Prävention und die frühzeitige Diagnose der beste Rat. Zu Beginn ist die Nierenerkrankung oft symptomlos. Häufige Ursachen für eine verminderte Nierenfunktion sind Bluthochdruck (Hypertonie), Typ-2-Diabetes mellitus als auch autoimmunvermittelte Erkrankungen der Niere. Eine ausgewogene Ernährung und ausreichende körperliche Aktivität sind essenziell, um diese Faktoren "im grünen Bereich" zu halten. Auch eine jährliche Vorsorgeuntersuchung bei der Hausärzt:in oder Internist:in ist wichtig, um eine Nierenerkrankung sowie Ursachen wie Hypertonie und Diabetes frühzeitig zu erkennen und somit behandeln zu können.

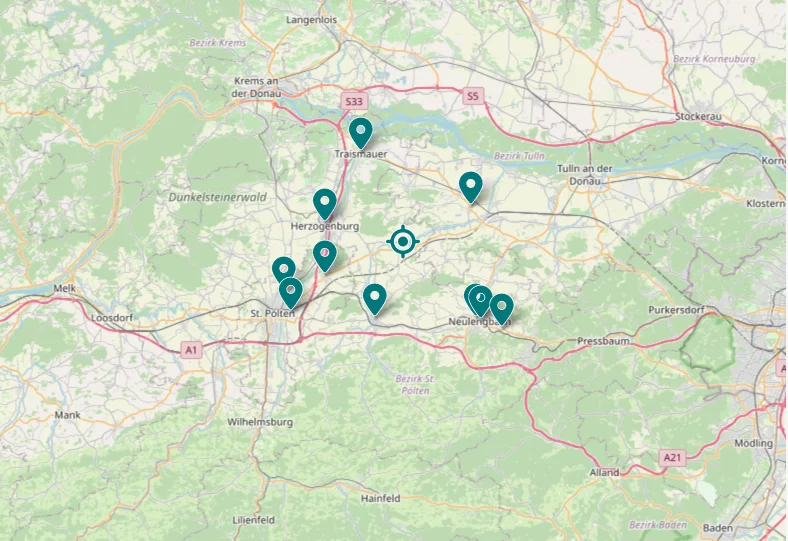

Weitere Informationen zum Thema Nierenerkrankungen sowie eine Auflistung der Hämodialyse-, Peritonealdialyse- sowie Transplantationszetren in Österreich finden Sie auf der Website der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie.

- AMBOSS – Akute/chronische Niereninsuffizienz, 08/2020

- MSD Manual: Niereninsuffizienz (29.11.2023)

- Österreichische Gesellschaft für Nephrologie (01.12.2023)