Die Gründe für das Ausbrechen des Syndroms liegen in den Genen und dem dadurch gestörten Haushalt an Botenstoffen im Gehirn. Probleme in der Familie können den Verlauf negativ beeinflussen. Die Diagnose ADHS wird nach einer Befragung von Eltern und Lehrkräften, einer fachärztlichen Untersuchung sowie einer Reihe von psychologischen Tests gestellt. Für die Behandlung können Psychotherapie, Ergotherapie und Psychoedukation eingesetzt werden. Bei einem Teil der Betroffenen ist auch ein Einsatz von Medikamenten notwendig.

Zusammenfassung

- ADHS ist eine neurologische Entwicklungsstörung im Kindes- und Jugendalter.

- Meist reagieren Betroffene mit impulsiven Verhaltensweisen oder übermäßiger Hyperaktivität.

- Die Aufmerksamkeit ist sehr gering und oft haben Menschen mit ADHS Probleme im Umgang mit anderen Menschen.

- Mögliche Ursachen für ADHS sind unter anderem Vererbung und ein gestörter Haushalt an Botenstoffen im Gehirn.

- Mithilfe von verschiedenen Therapiemöglichkeiten kann ADHS gut behandelt werden.

ADHS im Überblick

| Art | Neurologische Entwicklungsstörung |

|---|---|

| Ursachen | Mehrere Faktoren: Genetik, gestörter Haushalt an Neurotransmitter, Verzögerung der Gehirnentwicklung |

| Symptome | Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität |

| Diagnose | Verhaltensbeobachtungen, Fragebögen an Eltern und Lehrkräfte, Psychologische Tests |

| Therapie | Psychoedukation, Psychotherapie, Elterntraining, Ergotherapie, medikamentöse Therapie |

FAQ (Häufige Fragen)

Was ist ADHS?

ADHS ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die im Kindes- und Jugendalter auftritt. Betroffene reagieren meist mit impulsiven Verhaltensweisen oder übermäßiger Hyperaktivität. Die Aufmerksamkeit ist sehr gering. Oft haben Betroffene Probleme im Umgang mit anderen Menschen.

Was sind typische ADHS-Symptome?

Die drei Kernsymptome von ADHS sind:

- Unaufmerksamkeit,

- Hyperaktivität

- und Impulsivität.

In welchem Alter zeigt sich ADHS?

In der Regel tritt ADHS akut im Kindesalter auf. Bei Erwachsenen bilden sich die Symptome meist zurück und sind schwächer ausgeprägt. Sie sind weniger hyperaktiv, neigen jedoch zu Rastlosigkeit und innerer Unruhe. Ähnlich ist es mit der Unaufmerksamkeit: Die Aufmerksamkeitsspanne erhöht sich mit zunehmendem Alter, ist jedoch im Vergleich mit Gleichaltrigen ohne ADHS häufig reduzierter.

Wie häufig ADHS vorkommt, ist altersabhängig und unterscheidet sich je nach den zugrundeliegenden Diagnosekriterien. Internationale Studien deuten darauf hin, dass weltweit etwa 5 % der Kinder und Jugendlichen an ADHS leiden.

Dabei sind Jungen/Männer häufiger betroffen als Mädchen/Frauen. Jedoch wird vermutet, dass es bei Mädchen eine hohe Dunkelziffer gibt, da bei Buben die Hyperaktivität stärker im Vordergrund ist. Bei Mädchen äußert sich ADHS oft eher über Unaufmerksamkeit und Verträumtheit – ohne Anzeichen einer Hyperaktivität.

Wie ADHS entsteht, ist wissenschaftlich nicht vollständig geklärt. Man geht aber davon aus, dass mehrere Faktoren zur Entwicklung von ADHS beitragen. Biologische als auch psychosoziale Faktoren sollen dabei eine Rolle spielen:

- Genetik: Dass Aufmerksamkeitsstörungen bis zu einem gewissen Grad vererbbar sind, ist bereits wissenschaftlich erwiesen. Dabei gibt es kein einzelnes Gen, das bei ADHS verändert ist – Veränderungen bei mehreren Genen müssen auftreten, damit die typischen Symptome auftreten.

- Neurotransmitter: Die bei ADHS veränderten Gene bewirken unter anderem, dass die Botenstoffe im Gehirn (Neurotransmitter) nicht in gewohnter Art und Weise ausgeschüttet werden. Dopamin und Noradrenalin zählen zu denjenigen Neurotransmittern, deren Haushalt gestört ist – und zwar in den Bereichen, die unter anderem für Gedächtnis und Lernen wichtig sind.

- Gehirn: Im Gehirn von Kindern mit ADHS lassen sich diese Veränderungen nachzeichnen – es kommt zu einer genetisch bedingten Verzögerung der Hirnentwicklung. So ist z.B. das Frontalhirn davon beeinträchtigt: Dieses ist für die exekutiven Funktionen (u.a. Aufmerksamkeitssteuerung, Setzen von Zielen, Impulskontrolle) zuständig, die bei Kindern mit ADHS eingeschränkt sind.

- Familie: Schwierige Verhältnisse, ein instabiles familiäres Umfeld, Vernachlässigung, Streit und Stress in der Familie sind zwar keine Ursachen, sie begünstigen aber ADHS und beeinflussen den Schweregrad der Symptome und den Verlauf negativ.

Zudem gibt es einige Risikofaktoren für die Entwicklung von ADHS vor der Geburt: Wenn die Mutter in der Schwangerschaft raucht, Alkohol trinkt oder virale Infektionen hat, kann das Zentralnervensystem geschädigt werden. Es erhöht sich beim ungeborenen Kind das Risiko für ADHS.

Die drei Kernsymptome von ADHS sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität.

Beispiele für die Symptome sind:

| Unaufmerksamkeit | Kinder und Jugendliche...

|

|---|---|

| Hyperaktivität | Kinder und Jugendliche...

|

| Impulsivität | Kinder und Jugendliche...

|

Aus jeder der Symptomgruppen muss eine bestimmte Anzahl von Verhaltensweisen beobachtet werden, bevor von ADHS gesprochen wird. Die Symptome müssen vor dem 7. Lebensjahr aufgetreten sein und über sechs Monate hinweg andauern. Außerdem müssen sie in mindestens zwei Lebensbereichen (z.B. in der Schule, zu Hause, bei Freizeitbeschäftigungen...) bemerkbar sein und ein deutliches Leiden oder eine Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit darstellen.

In der Regel tritt ADHS akut im Kindesalter auf. Bei Erwachsenen bilden sich die Symptome meist zurück und sind schwächer ausgeprägt. Sie sind weniger hyperaktiv, neigen jedoch zu Rastlosigkeit und innerer Unruhe. Ähnlich ist es mit der Unaufmerksamkeit: Die Aufmerksamkeitsspanne erhöht sich mit zunehmendem Alter, ist jedoch im Vergleich mit Gleichaltrigen ohne ADHS häufig reduzierter.

Viele Betroffene benötigen im Erwachsenenalter keine Behandlung mehr. Dennoch weisen etwa 50 – 80 % der im Kindesalter Betroffenen auch als Erwachsene noch ADHS-Symptome auf. Bei etwa einem Drittel zeigt sich sogar noch das Vollbild der Störung.

Instabile familiäre Verhältnisse und negative Eltern-Kind-Beziehungen tragen zu einem schwerwiegenderen Verlauf von ADHS bei. Auch welche anderen Erkrankungen bzw. psychischen Störungen vorliegen und wie stark diese ausgeprägt sind, beeinflusst den Verlauf von ADHS.

In der Regel tritt ADHS akut im Kindesalter auf. Bei Erwachsenen bilden sich die Symptome meist zurück und sind schwächer ausgeprägt. Sie sind weniger hyperaktiv, neigen jedoch zu Rastlosigkeit und innerer Unruhe.

Zu Beginn erfolgt ein ausführliches Gespräch und eine körperliche sowie neurologische Untersuchung, um andere mögliche Ursachen ausschließen zu können. Eventuell kommen auch Untersuchungen zum Einsatz wie eine Messung der Hirnströme, der Herztätigkeit oder Blutuntersuchungen.

Zur Diagnosestellung werden von den Kindern und Jugendlichen selbst, aber auch von Eltern und Lehrkräften verschiedene Informationen eingeholt. Kombiniert eingesetzt werden:

- Verhaltensbeobachtungen (vor allem bei jüngeren Kindern)

- Fragebögen, die an Eltern und Lehrkräfte gerichtet sind

- Psychologische Tests, die z.B. Intelligenz, Aufmerksamkeitsleistung und Impulsivität der Kinder und Jugendlichen erheben

Bei der Erstellung der Diagnose achten die Ärzt:innen und Psycholog:innen auch darauf, welche Form der ADHS vorliegt. Beim Mischtypus liegen sowohl Unaufmerksamkeit, als auch Hyperaktivität / Impulsivität vor. Es gibt aber auch Formen, bei denen Kinder vorwiegend unaufmerksam sind (bei Mädchen häufiger) oder vorwiegend hyperaktiv / impulsiv (bei Buben häufiger).

Wenn keine Hyperaktivität auftritt, wird von ADS statt ADHS gesprochen. Daneben gibt es noch die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens, bei der zu den ADHS-typischen Symptomen noch aggressives und antisoziales Verhalten dazukommt.

In vielen Fällen haben Kinder und Jugendliche mit ADHS auch andere Beeinträchtigungen, die bei der Erstdiagnose abgeklärt werden müssen. Häufig haben Betroffene auch:

- Störungen des Sozialverhaltens

- Depressionen

- Angst- oder Lernstörungen

Mehr zum Thema: Depressionen: Wie werden sie behandelt?

Um ADHS zu behandeln, stehen verschiedene nichtmedikamentöse und medikamentöse Therapien zur Auswahl, die häufig kombiniert werden. In vielen Fällen reichen Therapien ohne Medikamente aus.

Zu den nichtmedikamentösen Therapien zählen:

- Psychoedukation: Sowohl die Kinder als auch die Eltern werden in der Psychoedukation umfassend über ADHS informiert und Handlungsstrategien erarbeitet. Im Idealfall werden auch Lehrkräfte einbezogen.

- Psychotherapie: Vor allem die Verhaltenstherapie zeigt bei der Behandlung von ADHS gute Erfolge.

- Elterntraining: Eltern lernen, wie sie besser mit ihrem Kind umgehen können und was es braucht.

- Ergotherapie: In der Ergotherapie werden u.a. Handlungsplanung, Konzentrations-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen gefördert.

Da es bei ADHS zu Störungen des Neurotransmitter-Haushaltes im Gehirn kommt, können diese auch mit Medikamenten behandelt werden.

In der medikamentösen Therapie werden vor allem eingesetzt:

- Stimulanzien: Wirkstoffe wie Methylphenidat und Amphetamin werden bereits seit langer Zeit zur Behandlung von ADHS eingesetzt und haben eine gute Wirksamkeit. Weitere Wirkstoffe, die zur Anwendung kommen können, sind: Dexamphetamin, Guanfacin und Lisdexamfetamin.

- Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer: Der Wirkstoff Atomoxetin wird oft verschrieben, wenn neben der ADHS auch Substanzmissbrauch, Tics oder Angststörungen auftreten.

Vereinzelt werden auch andere Medikamente wie z.B. Antidepressiva verschrieben, die aber nicht vorrangig für die ADHS-Behandlung verwendet werden, sondern in Abstimmung auf andere vorliegende Erkrankungen.

Mehr zum Thema: Psychotherapie » Wann und wie lange kommt sie zum Einsatz?

Da sich die Störung auf viele Lebensbereiche auswirken kann, können die Folgen einer nicht behandelten ADHS schwerwiegend sein:

- Schwierigkeiten, Emotionen zu regulieren: kann zu Problemen in der Schule, bei der Arbeit oder in Beziehungen führen

- erhöhte Unfallgefahr (im Straßenverkehr)

- sozialer Abstieg: Betroffene geraten häufiger in Konflikte, verhalten sich trotzig, regelwidrig oder aggressiv

- Sucht: Betroffene konsumieren häufiger Suchtmittel wie Alkohol, Nikotin oder Drogen

- Straffälligkeit: Betroffene werden häufiger in Straftaten verwickelt

- Weitere Erkrankungen wie Depression oder Angststörungen können auftreten

Für Eltern von betroffenen Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, dass sie auch selbst Anlaufstellen haben, wo sie ihre Probleme im Alltag besprechen können. Wenn die Eltern ihre Kinder gut unterstützen können, verbessert das den Therapieerfolg. Gemeinsame Rituale, das Entwickeln von Routinen und klare Strukturen sind für Kinder mit ADHS besonders wichtig.

Eltern sollten außerdem immer hinter ihrem Kind stehen und gut mit der Schule zusammenarbeiten. Ein an das Kind angepasster Unterricht (z.B. bekommt das Kind Aufgaben, wo es sich bewegen darf, wie z.B. die Tafel zu löschen; große Aufgaben werden in kleinere Teilschritte zerlegt; Sitzplatz nicht neben dem Fenster, um Ablenkungen zu vermeiden) und eine gute Klassengemeinschaft helfen dabei, den Schulalltag für Kinder und Jugendliche mit ADHS angenehmer zu gestalten.

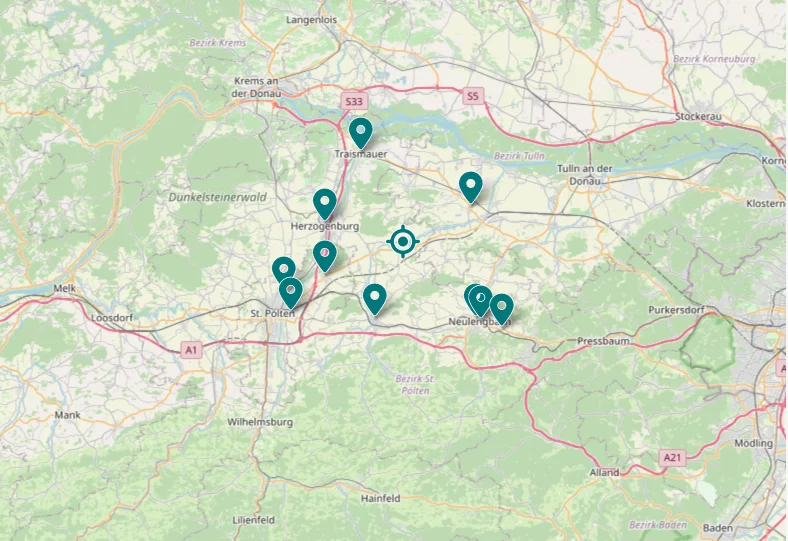

Selbsthilfegruppen: Auch der Austausch mit anderen Betroffenen kann im Umgang mit der Störung helfen.

Selbsttest

Habe ich ADHS?

- Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). M. Döpfner, J. Frölich, G. Lehmkuhl, 2. Auflage, Hogrefe Verlag, Göttingen, 2013.

- Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs: ADHS (01.10.2024)

- Gesundheitsinformation.de: Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (01.10.2024)

- Neurologen und Psychiater im Netz: Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (01.10.2024)

- DocCheck Flexikon: Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (01.10.2024)

- S3 Leitlinie "Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter" (01.10.2024)