Das Geschlecht eines Menschen wird spätestens bei der Geburt eingetragen und auch später im Laufe des Lebens immer wieder neu vom sozialen Umfeld zugeschrieben. Trans*-Personen können sich mit dieser Zuschreibung aber nicht identifizieren. Häufig lehnen Betroffene nicht nur ihre geschlechtsspezifischen biologischen Merkmale ab, sondern auch die damit verbundene soziale Rolle als Mann oder Frau – also jene Geschlechterrolle, mit der sie aufgewachsen sind und in die sie zwangsläufig hineingedrängt wurden.

Zusammenfassung

- Als Trans* Personen werden Menschen bezeichnet, die sich ihrem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht nicht zugehörig fühlen.

- Trans* Menschen sind in ihrem Alltag leider häufig von Diskriminierung betroffen.

- Für Trans* Personen kann es sehr wichtig sein, ihren Körper möglichst an ihre Geschlechtsidentität anzugleichen.

- Ob körperliche Veränderungen durch medizinische Interventionen (Hormone, Operationen) das Richtige sind, sollten die betroffenen Personen selbst entscheiden.

Bei der Geburt (oder auch schon vorher) wird einem Menschen ein Geschlecht zugeordnet. Fühlt sich die Person dem zugeordneten Geschlecht später jedoch nicht zugehörig, könnte sie sich als "trans*" bezeichnen.

Wie Trans* Personen sich selbst wahrnehmen, ist individuell ganz unterschiedlich. Viele fühlen sich einem anderen Geschlecht zugehörig und möchten z.B. als Frau statt als Mann leben. Manche fühlen sich mal weiblich, mal männlich oder als etwas dazwischen. Auch gibt es Trans* Menschen, die sich als vielgeschlechtlich oder gar nicht geschlechtlich empfinden.

Es gibt viele verschiedene Begriffe, die trans* Personen nutzen, um sich selbst zu beschreiben:

| Trans*, transgender, transgeschlechtlich, transident: | Das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht stimmt nicht mit der Geschlechtsidentität der Person überein. |

|---|---|

| trans* Frau: | Die Geschlechtsidentität der Person ist weiblich, wurde jedoch bei der Geburt als männlich eingetragen. |

| trans* Mann: | Die Geschlechtsidentität der Person ist männlich, wurde jedoch bei der Geburt als weiblich eingetragen. |

| nicht-binär, genderfluid, agender: | Für manche trans* Menschen fühlt sich die strikte Zuordnung zu männlich oder weiblich nicht richtig an. Sie nehmen sich als vielgeschlechtlich oder geschlechtslos wahr oder wechseln in ihrem Geschlechtsausdruck. Sie verwenden Begriffe wie nicht-binär, genderfluid oder agender. |

Transsexualität

Der Begriff Transsexualität wird heute nur noch sehr selten verwendet. Viele Trans* Menschen lehnen den Begriff mittlerweile ab. Transsexualität wurde früher seitens der Medizin als Krankheit definiert und war als solche in der internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD) angeführt. Zudem wird der Begriff als unangenehm oder unpassend empfunden, da er aus Zeiten stammt, in denen eine streng binäre Vorstellung der Geschlechter vorherrschte. Identifikationen außerhalb von weiblich und männlich sieht man dabei nicht inkludiert. Auch legt der Begriff fälschlicherweise eine Verbindung zu sexueller Orientierung oder Präferenzen nahe. Tatsächlich geht es einzig um das Erleben des eigenen Geschlechts und dem Bewusstsein dafür – also die Geschlechtsidentität.

Weiters deutlich abzugrenzen sind folgende Begriffe:

- Transvestitismus: Neigung von Männern, in Frauenkleidern (Drag Queen) bzw. Neigung von Frauen, in Männerkleider (Drag King) zu schlüpfen und so die Geschlechterrolle für eine gewisse Zeit zu verändern. Der Wunsch, das Geschlecht komplett zu wechseln, bzw. das Gefühl im "falschen" Körper zu stecken, besteht dabei aber nicht zwangsläufig.

- Cross-Dresser: Männer, die Frauenkleider bzw. Frauen, die Männerkleider tragen, um sexuelle Erregung zu verspüren. Auch diese Menschen haben nicht zwangsläufig das Gefühl, im "falschen" Körper geboren zu sein.

- androgyne Menschen: Menschen, die bewusst sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale nach außen zeigen.

- Intersex: Dieser Begriff bezieht sich direkt auf die Biologie. Das Geschlecht eines Menschen wird durch Hormone, Chromosome, Keimdrüsen sowie das innere und äußere Geschlecht bestimmt. Intersex-Personen können aufgrund ihrer genetischen, anatomischen bzw. hormonellen Voraussetzungen nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden.

Mehr zum Thema: Liebe in all ihren Formen » Ein Blick auf die sexuelle Orientierung

Wie alle Menschen möchten Trans* Personen einfach ihr Leben leben und es nach ihren Interessen gestalten – mit dem Wunsch, von anderen als Menschen angenommen und akzeptiert zu werden.

In der Kindheit und im Jugendalter erleben sie häufig einen Widerspruch zwischen dem, was die Leute um sie herum erwarten und ihrem Selbstempfinden. Werden sie im Alltag geschlechtlich falsch zugeordnet, löst das ein gewisses Unwohlsein aus. Darüber zu sprechen und klare Worte dafür zu finden, fällt jedoch schwer. Zudem besteht die Befürchtung, dass das Aussprechen dieser Gefühle im Umfeld nicht gewünscht sein bzw. negative Reaktionen hervorrufen könnte. Dieser Zwiespalt kann für Betroffene herausfordernd und verwirrend sein und zu Ratlosigkeit und sozialem Rückzug führen.

Sich grundlegend mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Identität und mit gesellschaftlichen Normen auseinanderzusetzen, ist für Trans* Menschen unvermeidbar. Sie müssen lernen, sich selbst anzunehmen, obwohl es keine Erklärung für ihr Erleben gibt und sind gezwungen sich in einer Umwelt zurecht zu finden, die wenig Orientierung und Unterstützung bietet.

Trans* Personen erleben in ihrem Alltag leider häufig Diskriminierung. Aus Angst vor Ablehnung unterdrücken viele ihre tatsächliche Identität jahrelang, was sich negativ auf ihre psychische Gesundheit auswirken kann.

Körper und Geschlecht sind in der Vorstellung unserer Gesellschaft häufig fest miteinander verbunden. Für Trans* Menschen kann es daher sehr wichtig sein, ihren Körper möglichst an ihre Geschlechtsidentität anzugleichen, sodass sie sich selbst stimmig fühlen.

Ob körperliche Veränderungen durch medizinische Interventionen das Richtige sind und zu welchem Zeitpunkt diese durchgeführt werden sollen, müssen Betroffene selbst entscheiden:

- Einige sind bereits mit der inneren Gewissheit zufrieden, eigentlich einem anderen Geschlecht zuzugehören.

- Anderen reicht es, ihren Namen zu ändern und mit ihrer transgeschlechtlichen Identität im öffentlichen und privaten Leben akzeptiert zu werden. Sie empfinden eine hormonelle und chirurgische Geschlechtsangleichung als nicht notwendig.

- Manche Trans* Personen entscheiden sich für eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung, lehnen aber chirurgische Eingriffe ab.

- Manche Trans* Menschen verfolgen den Wunsch, nicht nur durch gegengeschlechtliche Hormone, sondern auch durch chirurgische Maßnahmen den Körper an das Wunschgeschlecht anzugleichen.

Psychotherapie als Unterstützung

Auf dem Weg in das empfundene Geschlecht spielt Psychotherapie eine wichtige Rolle. Im Zuge der Psychotherapie werden Entwicklung der Geschlechtsidentität, psychosexuelle Entwicklung, derzeitige Lebenssituation und soziales Umfeld thematisiert. Auch Behandlungsmöglichkeiten wie die gegengeschlechtliche Hormonbehandlung und die Erwartungen an das Ergebnis einer möglichen operativen Geschlechtsangleichung werden besprochen.

Medizinische Interventionen

Um gegengeschlechtliche Hormone und/oder eine geschlechtsangleichende Operation in Anspruch nehmen zu können, ist in Österreich ein dreiteiliger diagnostischer Prozess notwendig. Neben der erwähnten psychotherapeutischen umfasst dies auch eine psychiatrische sowie eine klinisch-psychologische Diagnostik. Auf Basis der so erfolgten Diagnosestellung kann eine Behandlungsempfehlung ausgesprochen werden, die eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr hat.

Vor Beginn einer etwaigen gegengeschlechtlichen Hormonbehandlung erfolgen außerdem eine urologisch-gynäkologische Untersuchung sowie ein Überprüfen möglicher Risikofaktoren. Gemäß den österreichischen Behandlungsempfehlungen sind außerdem zwei Stellungnahmen durch eine/n klinische/n Psycholog:in oder eine/n Psychotherapeut:in, sowie einer/eines Psychiaters:in erforderlich. Die gegengeschlechtlichen Hormone müssen ein Leben lang genommen werden. Besteht danach zusätzlich der Wunsch nach einem oder mehreren geschlechtsanpassenden operativen Eingriffen, sind abermals, wie soeben beschrieben, zwei Stellungnahmen nötig.

"Manche Trans* Menschen verfolgen den Wunsch, nicht nur durch gegengeschlechtliche Hormone, sondern auch durch chirurgische Maßnahmen den Körper an das Wunschgeschlecht anzugleichen."

Stellt sich heraus, dass das eigene Kind vielleicht trans* ist, sollte es so behandelt werden wie jedes andere Kind – mit Aufmerksamkeit, Respekt und bedingungsloser Liebe. Im Kreise seiner Lieben sollte sich das Kind sicher fühlen und Familie als einen Ort der Erprobung ansehen, wo es so sein kann wie es ist – seine gewünschte Rolle, seinen Namen und seinen Kleidungsstil frei wählen können und akzeptiert werden.

Wichtig zu betonen ist auch: Transidentität lässt sich nicht erziehen und auch nicht abgewöhnen. Sie ist ein Teil des einzigartigen Menschen, den man auf seinem Weg begleiten darf. Entwickelt das Kind eine andere Geschlechtsidentität als gedacht, heißt das nicht, dass man als Elternteil etwas falsch gemacht hat. Vertraut sich das Kind seinen Eltern an, hat man vielmehr einiges richtig gemacht. So kann ein Coming-Out als Einladung betrachtet werden, eine noch tiefgehender und vertrauensvollere Beziehung zu führen.

Mehr zum Thema: Coming-out » Wie sage ich es meiner Familie?

Auch in einer Beziehung kann ein Trans* Coming-Out Veränderungen, Herausforderungen und viele Fragen mit sich bringen. Zwar ist die Partner:in immer noch die gleiche Person, aber doch jemand anderes. Wie konnte man das nicht bemerken? Hat man eine falsche Beziehung geführt? Gerät dadurch die eigene Identität/sexuelle Orientierung ins Wanken? Was ist in Zukunft mit Sex?

Zunächst sollte man versuchen, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und nicht zu viel auf Außenstehende oder Schubladendenken zu hören. Auch wenn es oft befürchtet wird: Eine Trennung ist nicht unbedingt eine notwendige Folge. Ein Trans* Coming-Out kann auch die Chance bieten, bisherige Rollenvorstellungen in einer Beziehung abzulegen und sich selbst, die Partner:in sowie Sexualität gemeinsam neu zu entdecken. Es hilft, feste Vorstellungen, was zum Sex dazugehört, möglichst loszulassen, Neues auszuprobieren und sich nicht unter Druck zu setzen. Beim Sex sollte es um Spaß, Nähe und Lust gehen und nicht um Schubladen oder festen Vorstellungen, wie "richtiger" Sex auszusehen hat.

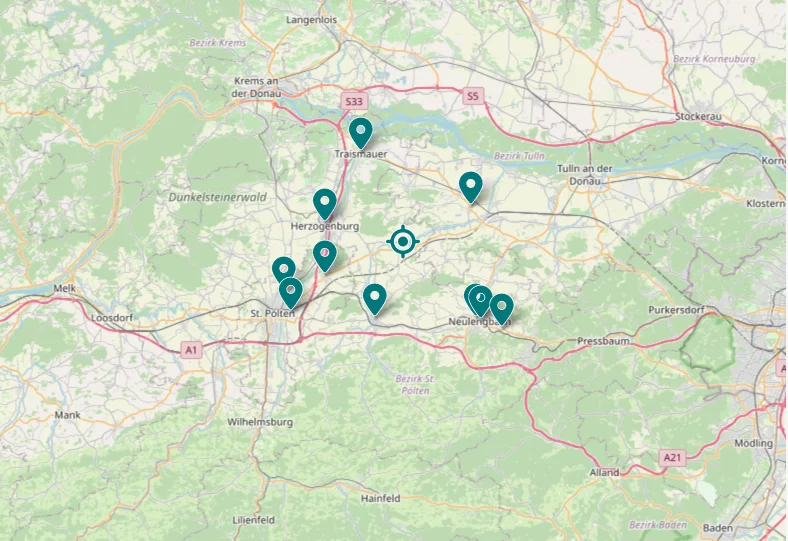

Trans* Personen sind häufig einer hohen Stressbelastung ausgesetzt. Steht man selbst vor einem trans* Coming-Out oder begleitet einen nahestehenden Menschen dabei, kann es hilfreich sein, sich an Trans* Beratungsstellen zu wenden. Sie unterstützen bei Unsicherheiten und Zweifeln und bieten Beratungsgespräche, Informationsmaterial sowie Möglichkeiten zum Austausch in trans* positiven Netzwerken. In Österreich stehen z.B. die COURAGE* Beratungsstellen allen hilfesuchenden Personen und ihren Angehörigen kostenlos, anonym und professionell zur Verfügung.

Um Trans* Menschen den Alltag zu erleichtern, ist vor allem ein respektvoller Umgang essenziell:

- Vornamen und Pronomen sollte man respektieren und bei Unsicherheit wertfrei nachfragen. Um Offenheit zu signalisieren, kann man sich auch selbst mit Pronomen vorstellen.

- Intervenieren Sie bei trans* feindlichen Reaktionen und stellen Sie sich klar hinter die betroffene Person.

- Nehmen Sie Rücksicht auf die Privatsphäre des Betroffen:en. Kein Zwangsouting! Die Person sollte selbst entscheiden, wann und wem sie von ihrer neuen Identität berichtet.

Es hilft Betroffenen, wenn geschlechtliche Vielfalt ganz selbstverständlich thematisiert und mitgedacht wird.

- Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich. (26.06.2023)

- Österreichisches Bundesministerium für Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz: Transsexualismus/Geschlechtsdysphorie (26.06.2023)

- Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V.: transsexuell, transgender und transident (11.03.2025)

- Stadt Wien: Geschlechtswechsel (10.03.2025)

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Deutschland: Queer leben (10.03.2025)

- Antidiskriminierungsstelle des Bundes: trans* (11.03.2025)

- Bundesverband trans*: Wir reden mit! (11.03.2025)

- Bundesverband trans*: Trans* ganz einfach (11.03.2025)

- COURAGE* die Partner*innen-, Familien- & Sexualberatungsstellen