Ängste sind normal und erfüllen eine Schutzfunktion. Manchmal entwickeln sich Ängste jedoch unangemessen stark, sodass sie die Lebensqualität einschränken. Häufig versuchen Betroffene, ihre Angst zu verstecken oder bestimmte Situationen zu umgehen und sprechen meist aus Scham nicht darüber, weshalb die Krankheit oft erst spät erkannt wird. Studien zufolge betrifft Emetophobie, die Erbrechensangst, überwiegend Frauen. Die Angststörung beginnt meist bereits in der Kindheit. Angststörungen können in der Regel erfolgreich behandelt werden, weshalb jedenfalls eine Therapie in Erwägung gezogen werden sollte.

Zusammenfassung

- Bei Emetophobie handelt es sich um eine spezifische Phobie, nämlich der Angst vor Übelkeit und Erbrechen.

- Die Angst kann das Leben der Betroffenen stark beeinflussen und ihr Leben einschränken.

- Mädchen und Frauen sind häufiger von Emetophobie betroffen.

- Die Phobie entwickelt sich meist um das 10. Lebensjahr.

- Dabei werden Situationen oder Umgebungen, die zu Übelkeit oder Erbrechen führen könnten, weitgehend vermieden.

- Psychotherapie oder Selbsthilfegruppen zählen zu den Behandlungsmethoden.

- Die Angststörung sollte jedenfalls behandelt werden, da es sehr wahrscheinlich ist, dass sich die Situation verschlimmert.

Emetophobie im Überblick

| Art | spezifische Phobie, Angststörung |

|---|---|

| Ursache | u.a. Trauma, genetische Neigung |

| Symptome | u.a. Herzrasen, Schwindel, Übelkeit, Bauchschmerzen, Vermeidungsverhalten, Panikattacke |

| Diagnose | Therapeutisches Gespräch gemäß DSM-5-TR |

| Behandlung | u.a. Psychotherapie, medikamentöse Therapie, Selbsthilfegruppe |

FAQ (Häufige Fragen)

Was ist Emetophobie?

Bei Emetophobie handelt es sich um eine spezifische Angststörung. Es liegt eine Angst vor Übelkeit und dem Erbrechen vor, auch in einer an und sich unbegründeten Situation oder Umgebung. Der Betroffene hat Angst davor, sich selbst zu übergeben oder dabei zuschauen zu müssen, wie andere erbrechen.

Was löst Emetophobie aus?

Die Ursachen sind vielfältig und nicht genau geklärt. Auslöser können u.a. sein:

- traumatische Ereignisse,

- negative Erlebnisse und Erfahrungen,

- Probleme in der Kindheit,

- eine genetische Neigung zu einer Angststörung oder hohe Ängstlichkeit,

- aber auch biochemische Disbalancen im Gehirn (z.B. Serotoninproduktion).

Kann Emetophobie geheilt werden?

Um Emetophobie zu behandeln, stehen unterschiedliche Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Die Behandlung einer spezifischen Phobie lohnt sich, da sie in der Regel erfolgreich verläuft.

Bei Emetophobie handelt es sich um eine spezifische Angststörung. Bei spezifischen Phobien besteht eine intensive Furcht vor einer speziellen Situation, wie z.B. Angst vor Spinnen (Arachnophobie), Höhe (Akrophobie) oder engen Räumen (Klaustrophobie). Im Falle der Emetophobie liegt eine Angst vor Übelkeit und dem Erbrechen vor, auch in einer an und sich unbegründeten Situation oder Umgebung. Der Betroffene hat Angst davor, sich selbst zu übergeben oder dabei zuschauen zu müssen, wie andere erbrechen.

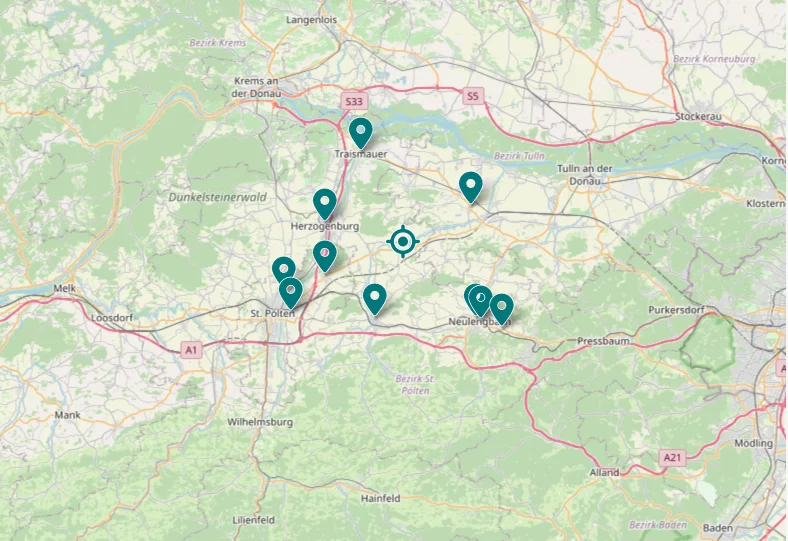

Ungefähr ein Viertel der Menschen erleben einmal im Leben eine Angststörung. Genaue Zahlen zur Häufigkeit von Emetophobie im Speziellen in Österreich gibt es leider nicht. Weltweit liegt der Anteil der Betroffenen bei ca. 0,1 %. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer weit höher liegt. Frauen bzw. Mädchen sind deutlich stärker betroffen als Männer. Es besteht Bedarf an weiterer Forschung.

Die Ursachen sind vielfältig und nicht genau geklärt. Auslöser können u.a. sein:

- traumatische Ereignisse,

- negative Erlebnisse und Erfahrungen,

- Probleme in der Kindheit,

- eine genetische Neigung zu einer Angststörung oder hohe Ängstlichkeit,

- aber auch biochemische Disbalancen im Gehirn (z.B. Serotoninproduktion).

Die Erkrankung beginnt meist im Kindesalter, rund um das 10. Lebensjahr.

Mehr zum Thema: Angststörung » Wann ist Angst krankhaft?

Die Ausprägung, Häufigkeit und Schwere der Beschwerden ist individuell verschieden, je nachdem wie fortgeschritten die Angst bereits ist.

Folgende Symptome und Anzeichen können bei einer Emetophobie u.a. auftreten:

- ausgeprägtes Angstverhalten

- Vermeidungsverhalten

- Fluchtverhalten

- Herzrasen

- Nervosität

- schnelle Atmung

- Zittern

- Schwindel

- sporadische oder dauerhafte Übelkeit

- Bauchweh

- Panikattacke

Typisch für die Emetophobie ist, dass Situationen oder Umgebungen, die zu Übelkeit und Erbrechen führen könnten, weitgehend vermieden werden: z.B. Autofahren, Reisen mit Bahn, Schiff oder Flugzeug, Alkoholkonsum, Partys und Veranstaltungen, Krankenhäuser oder bestimmte Lebensmittel. Dieses Verhaltensmuster prägt sich mit der Zeit immer mehr aus. Naturgemäß geht damit eine starke emotionale Belastung einher. Schließlich kann die Angst auch zu sozialer Isolation bis hin zu Berufsunfähigkeit führen.

Die Befürchtungen sind meist sehr unwahrscheinlich und ähneln oft jenen der Hypochondrie (Angst vor Erkrankungen bzw. Angst, zu erkranken) – jedoch fürchten sich Betroffene der Emetophobie nicht, vor den Konsequenzen der Erkrankungen. Da Betroffene meist darauf achten, was sie essen, um etwa eine Lebensmittelvergiftung zu vermeiden, vermuten viele fälschlicherweise auch eine Essstörung.

Typisch für die Emetophobie ist, dass Situationen oder Umgebungen, die zu Übelkeit und Erbrechen führen könnten, weitgehend vermieden werden.

Erste Anlaufstelle ist die Hausärzt:in oder auch bei jüngeren Betroffenen die Kinder- und Jugendärzt:in. Diese kann nach einem ausführlichen Ärzt:in-Patient:innen-Gespräch (Anamnese) an eine Psychotherapeut:in oder eine Ärzt:in, die auf die Behandlung spezifischer Phobien spezialisiert ist, verweisen.

Folgende Fragen können u.a. als Orientierung dienen:

- Wie oft denken Sie über Ihre Angst nach?

- Fühlen Sie sich durch Ihre Angst depressiv?

- Wie sehr schränkt es Ihren Alltag und Ihre Lebensqualität ein?

- Versuchen Sie, Ihre Ängste mit Alkohol, Medikamenten oder Drogen zu vertreiben?

Die Diagnose erfolgt im Rahmen therapeutischer Gespräche und orientiert sich entlang diagnostischer Kriterien des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-5-TR). Auch gemäß ICD-10 (in Zukunft ICD-11) kann die Diagnostik erfolgen.

Um Emetophobie zu behandeln, stehen unterschiedliche Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Die Behandlung einer spezifischen Phobie lohnt sich, da sie in der Regel erfolgreich verläuft. Die Therapie sollte nicht in Eigenregie, sondern stets unter professioneller und qualifizierter Anleitung und Begleitung erfolgen.

Welche Behandlung sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, u.a. von den Wünschen und Vorstellungen des Betroffenen, dem Schweregrad und Ausmaß der Erkrankung oder auch der Möglichkeit, die Therapie in den Alltag zu integrieren.

Zu den Behandlungsmöglichkeiten der Emetophobie zählen grob:

- Psychotherapie

- Pharmakotherapie

- Weitere bzw. ergänzende Behandlungsmöglichkeiten

Psychotherapie

Charakteristisch für die Psychotherapie ist das Gespräch zwischen Betroffenem und Therapeut:in, in dem die Therapeut:in aktiv zur Selbsthilfe anleitet.

Es gibt verschiedene Verfahren der Psychotherapie, die bei Emetophobie im Einzel- oder Gruppensetting zum Einsatz kommen können, u.a.:

- (Kognitive) Verhaltenstherapie: Zielt darauf ab, negative Gedanken- und Verhaltensmuster zu erkennen und zu verändern. Hierzu kann auch die Expositionstherapie zählen, bei der Betroffene unter Anleitung mit gefürchteten Situationen konfrontiert werden. Als ergänzende Maßnahme kann auch virtuelle Realität hinzugezogen werden – durch die Konfrontation in virtuellen Begebenheiten können Betroffene erkennen, dass die Situation nicht so schlimm ist, wie sie befürchtet hatten und sich schrittweise in einer sicheren Umgebung herantasten.

- Psychoanalytische Therapie: Tiefenpsychologisches Verfahren, bei dem unbewusste Einflüsse aufgedeckt und aufgearbeitet und in der Folge akzeptiert und korrigiert werden.

- Systemische Therapie: Das Problem wird nicht als Störung des Betroffenen betrachtet, sondern im Kontext des Systems, in dem der Betroffene lebt.

- Hypnosetherapie: Das Ziel ist, unbewusste Verknüpfungen zu entkoppeln.

- Internetbasierte Intervention: Einzelne oder mehrere Gespräche, diagnostische Tests oder Therapieelemente finden (ergänzend) via Videokonferenz statt.

Pharmakotherapie

In manchen Fällen kann eine kurzfristige medikamentöse Behandlung sinnvoll sein, etwa beruhigende Mittel vor schwierigen Situationen oder Magenschoner bei empfindlichem Magen. Ob und welche Medikamente sinnvoll sind, sollte vorab unbedingt mit der behandelnden Ärzt:in abgesprochen werden.

Weitere bzw. ergänzende Behandlungsmöglichkeiten

Mitunter können Selbsthilfegruppen oder gezielter Fokus auf Entspannungs- und Atemtechniken, dem Einsatz von computergestütztem Biofeedback (u.a. Messung von Puls), Ernährung und Sport als alleinstehende oder begleitende Maßnahmen sinnvoll sein und den Heilungsprozess unterstützen. Selbsthilfegruppen haben, so wie auch Psychotherapie im Gruppensetting, den Vorteil, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen.

Mehr zum Thema: Psychotherapie » Wann kommt sie zum Einsatz?

- Phobius Phobiezentrum: Angst vor dem Erbrechen (Emetophobie) (03.10.2025)

- AWMF online: S3-Leitlinie Behandlung von Angststörungen (03.10.2025)

- MSD Manual: Spezifische Phobien (03.10.2025)

- Deutsches Ärzteblatt: Emetophobie: Die unerkannte Krankheit (03.10.2025)

- daz – Die Angst Zeitschrift: Im Verborgenen leiden – Emetophobie erkennen und behandeln (03.10.2025)

- National Library of Medicine: Emetophobie: Die spezifische Phobie des Erbrechens – ein Case Report (03.10.2025)